代理機(jī)構(gòu)不退誠信保證金,市政府反成被告,冤嗎?

代理機(jī)構(gòu)不退誠信保證金,市政府反成被告,冤嗎?

關(guān)鍵詞:

誠信保證金/行政處罰/適格被告

案例要點(diǎn):

1.誠信保證金制度的實(shí)施具有行政機(jī)關(guān)對招投標(biāo)活動進(jìn)行行政管理的屬性,不予返還誠信保證金的行為屬于行政行為的范疇。

2.不予返還誠信保證金在法律、法規(guī)、規(guī)章層面缺乏依據(jù)。

3.誠信保證金制度由地方招標(biāo)采購交易中心管理委員會制定實(shí)施,管委會不具有行政主體資格,其行為的法律后果應(yīng)由上級機(jī)構(gòu)——地方政府承擔(dān)。

招標(biāo)、舉報(bào)、訴訟情況

2013年10月,在由A市政府第一招標(biāo)采購代理處(以下簡稱“代理處”)代理的某改建工程招標(biāo)項(xiàng)目中,中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中鐵上海局”)向代理處交付了600萬元的誠信保證金。11月,雙方簽署了《誠信保證合同》,依據(jù)《A市招標(biāo)采購活動投標(biāo)人(供應(yīng)商)誠信制度》(以下簡稱《誠信制度》),對招標(biāo)過程中應(yīng)遵守的誠信義務(wù)及誠信保證金的交納和退還作出約定,中鐵上海局提交了投標(biāo)文件。經(jīng)評審,中鐵上海局為首選中標(biāo)單位。公示期間,有人舉報(bào)中鐵上海局中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理在B市某縣有在建項(xiàng)目。經(jīng)A市招標(biāo)采購交易中心管理委員會辦公室(以下簡稱“市管委辦”)調(diào)查核實(shí)后,代理處于12月向中鐵上海局下達(dá)了1號公函,認(rèn)定其在投標(biāo)過程中違反了《誠信制度》第四條第25項(xiàng)規(guī)定,依據(jù)雙方所簽《誠信保證合同》,誠信保證金不予返還,由代理處代繳國庫。

中鐵上海局對不予返還誠信保證金600萬元的行為不服,以A市政府為原告,向A市中級人民法院提起行政訴訟。

●一審原告(中鐵上海局)觀點(diǎn)

中鐵上海局起訴稱,代理處1號公函中“誠信保證金不予返還”是行政處罰行為。該行政處罰行為違法;代理處不具有行政主體資格,無行政處罰權(quán),其所作出的行政處罰應(yīng)由設(shè)立該機(jī)構(gòu)的行政機(jī)關(guān)A市政府承擔(dān)。故請求依法撤銷1號公函中的行政處罰;依法判令A市政府立即返還其誠信保證金600萬元;依法一并審查《誠信制度》的合法性。

●一審被告(A市政府)觀點(diǎn)

A市政府稱其作為本案被告資格不適格。《誠信制度》并非其制定,不予返還誠信保證金的行為亦非由其作出。

●一審法院(A市中級人民法院)裁判及觀點(diǎn)

《誠信制度》第三條規(guī)定,投標(biāo)人(供應(yīng)商)應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)文件時與政府采購代理機(jī)構(gòu)簽訂書面誠信保證合同,并按要求交足投標(biāo)誠信保證金。否則,其投標(biāo)文件即被拒絕,作廢標(biāo)處理。代理處與中鐵上海局簽訂《誠信保證合同》,并收取誠信保證金的職權(quán),是依據(jù)上述《誠信制度》,并非法律、法規(guī)或規(guī)章的授權(quán)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》(法釋〔2000〕8號,以下簡稱《行政訴訟法》司法解釋)第二十一條,行政機(jī)關(guān)在沒有法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的情況下,授權(quán)其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)或其他組織行使其行政職權(quán)的,應(yīng)視為委托。當(dāng)事人不服提起訴訟的,應(yīng)以該行政機(jī)關(guān)為被告。故代理處的行為應(yīng)視為A市政府對其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的委托。A市政府辯稱其作為本案被告資格不適格的理由不能成立,不予認(rèn)可。

本案中,中鐵上海局被認(rèn)定違反招投標(biāo)誠信制度,有關(guān)處理決定已生效,依據(jù)《誠信保證合同》的約定,中鐵上海局的誠信保證金將不予返還,A市政府決定不予返還誠信保證金600萬元,顯然是履行合同的權(quán)利。

綜上,中鐵上海局訴稱A市政府不予返還其誠信保證金系行政處罰行為無事實(shí)和法律依據(jù),不予認(rèn)可;其訴請撤銷代理處作出的行政處罰,并責(zé)令A市政府返還其誠信保證金及利息的理由不成立,不予支持。依照《行政訴訟法》第六十九條規(guī)定,駁回訴訟請求。

中鐵上海局不服,向C省高級人民法院提起上訴。

●二審法院(C省高級人民法院)裁判及觀點(diǎn)

本案涉及三個焦點(diǎn)問題:

1.關(guān)于被訴行為是否屬于行政行為的問題。本案中,代理處收取及不予返還中鐵上海局涉案誠信保證金,是基于其與中鐵上海局簽訂的《誠信保證合同》的約定。該合同雖具有民事合同的外在形式,但其實(shí)質(zhì)卻是政府部門對招投標(biāo)活動的一種監(jiān)督管理方式,不予返還涉案誠信保證金具有行政處罰的性質(zhì),故本案當(dāng)事人之間的爭議屬于行政爭議。

2.關(guān)于被告主體資格是否適格的問題。代理處作為A市采購代理機(jī)構(gòu),其取得與投標(biāo)人簽訂書面誠信保證合同并收取保證金及處理違約行為的職權(quán),是基于A市政府在上述《誠信制度》中的賦予,并非相關(guān)法律、法規(guī)的直接規(guī)定或授權(quán)。根據(jù)《行政訴訟法》司法解釋第二十一條規(guī)定,A市政府是本案適格被告。

3.關(guān)于被訴行為是否合法的問題。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)規(guī)定,A市政府依法具有對招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督的職權(quán)。A市政府在查處招投標(biāo)活動中的違法行為時,應(yīng)依照法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的行政處罰種類,并依照《行政處罰法》規(guī)定的程序?qū)嵤1景钢校?/span>A市政府在作出不予返還涉案誠信保證金行為時,未能依據(jù)《行政處罰法》第三十二條第一款、第四十二條規(guī)定,賦予當(dāng)事人陳述、申辯及要求聽證的權(quán)利,違反了法定程序,依法應(yīng)予撤銷。

一審法院判決駁回中鐵上海局的訴訟請求不當(dāng)。中鐵上海局的主要上訴理由成立,依法應(yīng)予支持。據(jù)此,本案經(jīng)該院審判委員會討論決定,依照《行政訴訟法》第七十條第三項(xiàng)、第八十九條第一款第二項(xiàng)規(guī)定,撤銷一審判決;撤銷A市政府于2013年12月作出的不予返還中鐵上海局600萬元誠信保證金的行為;責(zé)令A市政府依法重新作出處理。

A市政府向C省高級人民法院申請?jiān)賹彛埱蟪蜂N二審判決,改判駁回中鐵上海局的起訴。

●再審申請人(A市政府)觀點(diǎn)

1.二審法院認(rèn)定本案性質(zhì)是行政處罰爭議明顯錯誤。根據(jù)國務(wù)院辦公廳2016年6月23日發(fā)布的《關(guān)于清理規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域保證金的通知》(國辦發(fā)〔2016〕49號,以下簡稱49號通知)第三條的規(guī)定,收取誠信保證金屬于加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)的民事?lián)7绞剑瑧?yīng)予清退;但應(yīng)予清退并不會改變其民事?lián)5男再|(zhì);即無論收、退保證金,均屬民事行為。

2.二審法院認(rèn)定《誠信制度》是其制定不符合事實(shí)。

3.二審法院判令其對本案爭議履行行政處罰程序于法無據(jù)。其不是本案爭議保證金的收付當(dāng)事人,從未處理或委托他人處理本案爭議的誠信保證金。誠信保證金不予返還在性質(zhì)上并非行政處罰行為,故即使發(fā)生應(yīng)返還而未予返還的情形,其后果也是當(dāng)事人承擔(dān)民事責(zé)任。即使需要對建設(shè)工程招標(biāo)過程中被舉報(bào)或被認(rèn)定為違法的行為進(jìn)行查處,依照《招標(biāo)投標(biāo)法》第六十一條的規(guī)定,負(fù)責(zé)查處的主體也是“國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)行政監(jiān)督部門”,而非地方人民政府。

●再審法院(C省高級人民法院)裁判及觀點(diǎn)

本案行政爭議系因代理處于2013年12月通知中鐵上海局對其預(yù)先交納的誠信保證金不予退還而引發(fā)。《誠信制度》系市管委辦于2008年5月發(fā)布,其第三條規(guī)定:“投標(biāo)人(供應(yīng)商)應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)文件時與政府采購代理機(jī)構(gòu)簽訂書面誠信保證合同,并按要求交足投標(biāo)誠信保證金。否則,其投標(biāo)文件即被拒絕,作廢標(biāo)處理。”第五條規(guī)定:“投標(biāo)人(含中標(biāo)人)有上述第四條規(guī)定的行為之一的,其所提交的誠信保證金歸國家所有,由采購代理機(jī)構(gòu)代繳國庫。同時1-3年內(nèi)不得參加本地區(qū)政府采購活動。”對于營造誠實(shí)守信的營商環(huán)境,保障政府招標(biāo)采購活動的有序開展而言,規(guī)制投標(biāo)人的弄虛作假行為具有目的正當(dāng)性。對于政府招標(biāo)活動中投標(biāo)人的弄虛作假行為,行政機(jī)關(guān)可依法作出處理。

盡管誠信保證金制度的相關(guān)要求體現(xiàn)在代理處與中鐵上海局所簽的《誠信保證合同》中,但代理處并非招標(biāo)人,中鐵上海局要參加投標(biāo),不得不遵照《誠信制度》第三條,向代理處交足誠信保證金,沒有選擇余地,亦對是否退還誠信保證金,沒有協(xié)商空間,只得聽由代理處依照《誠信制度》第五條單方?jīng)Q定。可見,誠信保證金制度的實(shí)施明顯具有行政機(jī)關(guān)對招投標(biāo)活動進(jìn)行行政管理的屬性,代理處不予退還誠信保證金的行為屬于行政行為的范疇。

盡管《誠信制度》的發(fā)布主體為市管委辦,A市政府并非制定主體,但該辦公室系A市招標(biāo)采購交易中心管理委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),本案亦無證據(jù)證明該管理委員會具有行政主體資格,故其行為的法律后果應(yīng)由A市政府承擔(dān)。二審法院對一審法院將A市政府列為本案被告予以確認(rèn)正確。

依照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實(shí)施行政管理,是行政機(jī)關(guān)依法行政的基本要求。對于政府招標(biāo)活動中投標(biāo)人弄虛作假行為的行政處理,應(yīng)依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行。本案沒有證據(jù)證明不予退還誠信保證金在法律、法規(guī)、規(guī)章層面存在依據(jù)。A市政府在再審申請中提及的49號通知第一條亦規(guī)定:“一、全面清理各類保證金。對建筑業(yè)企業(yè)在工程建設(shè)中需繳納的保證金,除依法依規(guī)設(shè)立的投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保證金、農(nóng)民工工資保證金外,其他保證金一律取消。對取消的保證金,自本通知印發(fā)之日起,一律停止收取。”誠信保證金欠缺法定依據(jù),顯然位處被取消之列。

綜上,A市政府的再審申請不符合《行政訴訟法》第九十一條規(guī)定的情形,駁回再審申請。

案例評析

●廣西廣天一律師事務(wù)所律師沈德能

1.對誠信保證金制度的評價(jià)

招標(biāo)采購活動中,保證金形式多樣,性質(zhì)比較復(fù)雜。其中,投標(biāo)保證金是投標(biāo)人應(yīng)采購人(招標(biāo)人)的要求,在以招標(biāo)投標(biāo)方式訂立合同過程中要約階段的擔(dān)保,屬于民事行為。但本案所涉及的誠信保證金顯然不是投標(biāo)保證金,也不是以招標(biāo)投標(biāo)方式訂立合同過程中的擔(dān)保,而是行政機(jī)關(guān)或其委托機(jī)構(gòu)對投標(biāo)人在招標(biāo)投標(biāo)中進(jìn)行誠信管理的方式之一。

誠信保證金是沒有法律、法規(guī)、規(guī)章依據(jù),違規(guī)設(shè)置的保證金,也屬于國家政策要求必須清理的保證金,是行政機(jī)關(guān)“以罰代管”的表現(xiàn)形式之一。在國家信用體系建設(shè)中,行政機(jī)關(guān)可以依法進(jìn)行失信懲戒和守信激勵,但不得在法律、法規(guī)之外擅自設(shè)立保證金,并將沒收(不予退還)保證金作為行政管理和處罰的手段。

2.《誠信制度》的合法性探討

本案中,上海鐵路局在提起一審訴訟時要求一并審查《誠信制度》的合法性。《行政訴訟法》第五十三條第一款規(guī)定,公民、法人或者其他組織認(rèn)為行政行為所依據(jù)的國務(wù)院部門和地方人民政府及其部門制定的規(guī)范性文件不合法,在對行政行為提起訴訟時,可以一并請求對該規(guī)范性文件進(jìn)行審查。第二款進(jìn)一步明確,前款規(guī)定的規(guī)范性文件不含規(guī)章。《誠信制度》即屬于政府規(guī)章之外的規(guī)范性文件,上海鐵路局的上述訴求是合法的。《行政訴訟法》司法解釋第一百四十五條指出,公民、法人或者其他組織在對行政行為提起訴訟時一并請求對所依據(jù)的規(guī)范性文件審查的,由行政行為案件管轄法院一并審查。因此,一審法院依法應(yīng)就《誠信制度》的合法性一并進(jìn)行審查。

關(guān)于《誠信制度》是否違法的問題,由于其涉及對投標(biāo)人的行政處罰,必須有相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)章依據(jù),否則,其擅自設(shè)定的行政處罰行為和處罰幅度就是違法的。本案二審法院判決認(rèn)定不予退還誠信保證金是行政處罰行為,那么,以《誠信制度》這一規(guī)范性文件來設(shè)定行政處罰,就違反了《行政處罰法》第十四條的規(guī)定,即除了法律、法規(guī)、規(guī)章以外的其他規(guī)范性文件不得設(shè)定行政處罰。

推而廣之,招標(biāo)采購活動中,招標(biāo)文件、采購文件也都不屬于法律、法規(guī)、規(guī)章,招標(biāo)人、采購人在編制招標(biāo)文件、采購文件時不得設(shè)定沒有法律、法規(guī)、規(guī)章依據(jù)的行政處罰。如,財(cái)政部近期發(fā)布的政府采購信息公告顯示,“2019年政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查”中發(fā)現(xiàn)部分采購項(xiàng)目存在“采購文件規(guī)定采購人可對供應(yīng)商進(jìn)行處罰”的違法違規(guī)問題,就可能涉及采購人在采購文件中違法設(shè)定行政處罰。

●北京達(dá)曉律師事務(wù)所律師蔡錕

1.收取、清退誠信保證金,是民事行為,還是行政行為

判定一種行為是否屬于行政行為,需要看其是何種主體為何種目的以何種形式對外作出的。具體說來,一般需要分析以下幾方面內(nèi)容:其一,該行為是否對外作出;其二,該行為的實(shí)施主體是否系行政機(jī)關(guān)或其授權(quán)、委托的組織;其三,該行為是否體現(xiàn)為行政管理職權(quán)的行使;其四,該行為是否為實(shí)現(xiàn)行政管理的目標(biāo);其五,該行為是否創(chuàng)設(shè)了行政法律關(guān)系,即產(chǎn)生了行政法上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

本案中,涉案不予退還誠信保證金的行為已通過函件的形式向中鐵上海局作出,具備了前述第一項(xiàng)要點(diǎn)的“對外”屬性;誠信保證金的不予退還,對中鐵上海局而言屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)的受損,產(chǎn)生了法律上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,部分具備了前述第五項(xiàng)要點(diǎn)的“行政法上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系”屬性。關(guān)鍵在于行為的實(shí)施主體確定及行政管理職權(quán)的判斷。

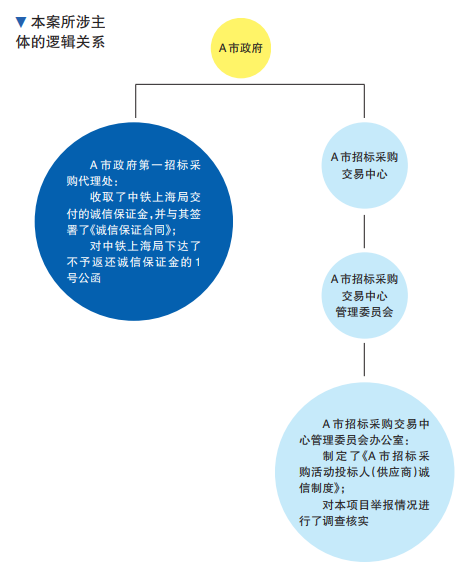

第一,關(guān)于行為主體的確定。本案極為特殊的一點(diǎn)就是存在多級主體之間的多重關(guān)系。根據(jù)裁判文書中的記載及網(wǎng)絡(luò)檢索信息,實(shí)際上存在五個主體:A市政府成立了A市招標(biāo)采購交易中心(以下簡稱“交易中心”),為市政府派出機(jī)構(gòu);交易中心設(shè)立了管理委員會(全稱為“A市招標(biāo)采購交易中心管理委員會”,以下簡稱“市管委”);市管委下設(shè)辦公室(全稱為“A市招標(biāo)采購交易中心管理委員會辦公室”,以下簡稱“市管委辦”),負(fù)責(zé)對進(jìn)交易中心運(yùn)作的招標(biāo)采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管;A市政府第一招標(biāo)采購代理處(以下簡稱“代理處”)系A市政府設(shè)立的事業(yè)單位法人,性質(zhì)屬于采購代理機(jī)構(gòu),從事集中采購代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)活動。

雖然涉案誠信保證金系代理處以函件的形式?jīng)Q定不予退還,但不予退還的前提是經(jīng)市管委辦調(diào)查核實(shí)后認(rèn)為中鐵上海局的不誠信行為成立,收取及不予退還的依據(jù)則是市管委辦制定的《誠信制度》。即市管委辦將其對投標(biāo)采購活動的監(jiān)管職權(quán),以《誠信制度》規(guī)定的形式,直接委托或者說是要求第一代理處代為行使。因此,對于涉案不予退還誠信保證金的行為,法律上可視為市管委辦實(shí)施,或者保守地說,第一責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)是市管委辦,而這也是法院尤其是再審法院在本案中所持觀點(diǎn)。

據(jù)此,無論市管委辦是否具有獨(dú)立承擔(dān)行政法律責(zé)任的能力及主體身份,只要其系具有行政主體資格的行政機(jī)關(guān)設(shè)立,就可認(rèn)為本案中不予退還誠信保證金行為系由行政機(jī)關(guān)作出,而后由誰具體承擔(dān)責(zé)任,則由《行政訴訟法》的被告認(rèn)定規(guī)則來確定。

第二,關(guān)于行政管理職權(quán)的判斷。A市政府頒布的《A市招標(biāo)采購管理辦法》明確,市管委辦是市管委的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)招標(biāo)采購交易中心的具體管理工作。根據(jù)《誠信制度》第三條、第五條規(guī)定,誠信保證金制度系市管委辦為確保招標(biāo)采購活動公平有序開展的一種管理手段,第五條中更將誠信保證金的不予退還與“投標(biāo)人(含中標(biāo)人)1-3年內(nèi)不得參加本地區(qū)政府采購活動”這一監(jiān)管手段直接并列。可見,無論是誠信保證金的收取還是不予退還,都是相關(guān)行政機(jī)關(guān)或其設(shè)立的機(jī)構(gòu)在行使行政管理職權(quán)。

綜上,本案中不予退還誠信保證金的行為,具有行政行為的法律屬性。

2.不予退還誠信保證金,是否構(gòu)成行政處罰

根據(jù)行政處罰的基本法理,行政處罰應(yīng)當(dāng)是通過迫使行政相對人負(fù)擔(dān)財(cái)產(chǎn)或人身上的不利益實(shí)現(xiàn)對行政相對人違法行為的懲戒與教育。本案中,不予退還誠信保證金的實(shí)質(zhì)是剝奪了中鐵上海局對該保證金享有的財(cái)產(chǎn)權(quán),性質(zhì)上與前述行政處罰迫使行政相對人負(fù)擔(dān)財(cái)產(chǎn)上不利益的法律效果類似。但是,是否所有要求行政相對人負(fù)擔(dān)財(cái)產(chǎn)上不利益的行為都屬于《行政處罰法》所規(guī)定的行政處罰,存在較大爭議,因?yàn)樾姓幜P本身還包括對行為違法性的認(rèn)定,也需要相關(guān)的形式要件。因此,本案中,在沒有看到代理處給中鐵上海局下發(fā)的不予退還誠信保證金的函件內(nèi)容的情況下,無法徑行認(rèn)定該行為構(gòu)成行政處罰。從再審法院在再審裁定中并未對該行為是否屬于行政處罰作出直接表態(tài),亦可看出再審法院在該行為定性上的嚴(yán)謹(jǐn)和慎重。

3.行政機(jī)關(guān)多層級設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu),誰是適格被告

實(shí)踐中,各級行政機(jī)關(guān)都設(shè)有大量的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。有時為了行政管理的需要,這些內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)還會再設(shè)立下一級的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu),甚至在一些特殊情況下,還會出現(xiàn)下一級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)逐級設(shè)立次一級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的情形,并且很多行政行為也都是以這些內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)的名義作出的。但是,根據(jù)行政機(jī)關(guān)的“三定方案”,這些下一級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)往往不具有行政主體的身份,不能以自身名義獨(dú)立承擔(dān)行政法律責(zé)任。2018年2月起實(shí)行的新版《行政訴訟法》司法解釋第二十條第一款即專門針對此類情形制定,且同樣適用于行政機(jī)關(guān)多層級設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的情形。根據(jù)此條款,當(dāng)事人不服提起訴訟的,應(yīng)以該行政機(jī)關(guān)為被告。

本案中就出現(xiàn)了相對明顯的行政機(jī)關(guān)多層級設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的情形:A市政府、交易中心、市管委及市管委辦四個主體系逐級設(shè)立的關(guān)系。換言之,雖然市管委辦并非A市政府直接設(shè)立,但也是在A市政府概括“授權(quán)”的情況下設(shè)立的,因此,對于市管委辦的行為,在直接設(shè)立市管委辦的市管委以及設(shè)立市管委的采購中心均無行政主體資格的情況下,由設(shè)立采購中心的A市政府作為責(zé)任承擔(dān)主體,符合新版《行政訴訟法》司法解釋的規(guī)定要求。

案例來源:中國裁判文書網(wǎng),(2017)最高法行申442號

(文字/戎素梅)

本報(bào)擁有此文版權(quán),若需轉(zhuǎn)載或復(fù)制,請注明來源于中國政府采購報(bào),標(biāo)注作者,并保持文章的完整性。否則,將追究法律責(zé)任。

責(zé)任編輯:LIZHENG

點(diǎn)擊排行

歡迎訂閱中國政府采購報(bào)

我國政府采購領(lǐng)域第一份“中”字頭的專業(yè)報(bào)紙——《中國政府采購報(bào)》已于2010年5月7日正式創(chuàng)刊!

《中國政府采購報(bào)》由中國財(cái)經(jīng)報(bào)社主辦,作為財(cái)政部指定的政府采購信息發(fā)布媒體,服務(wù)政府采購改革,支持政府采購事業(yè),推動政府采購發(fā)展是國家和時代賦予《中國政府采購報(bào)》的重大使命。

《中國政府采購報(bào)》的前身是伴隨我國政府采購事業(yè)一路同行12年的《中國財(cái)經(jīng)報(bào)?政府采購周刊》。《中國政府采購報(bào)》以專業(yè)的水準(zhǔn)、豐富的資訊、及時的報(bào)道、權(quán)威的影響,與您一起把握和感受中國政府采購發(fā)展事業(yè)的脈搏與動向。

《中國政府采購報(bào)》為國際流行對開大報(bào),精美彩色印刷;每周二、周五出版,每期8個版,全年訂價(jià)276元,每月定價(jià)23元,每季定價(jià)69元。零售每份3元。可以破月、破季訂閱。 可以破月、破季訂閱。

歡迎訂閱《中國政府采購報(bào)》!

訂閱方式:郵局訂閱(請到當(dāng)?shù)剜]局直接訂閱)